安定した職業とは?

「安定した職業」に対する考えには、以下のようなものがあり、多くの人が就職や転職を望んでいます。

- 会社が倒産しない

- 正社員で雇用してくれる

- リストラがない

- 給与が安定している

- ボーナスが確実に貰える

- 終身雇用

- 需要が堅調で衰退しにくい

この記事では、安定した仕事の定義や、安定しているとされる業界・業種についてもいくつか紹介していきます。

キャリアコンサルタント:隈本

キャリアコンサルタント:隈本 「安定」の基準は、時代の変化はもちろん人それぞれで異なります。自分自身の「安定の軸」を前提にして、読み進めてみてください!

※このページにはPR広告を含みます

みんなが考える「安定した職業」とは?

総合職系の安定した職業

圧倒的人気の民間企業!「一部上場企業」

安定した職業の定番「公務員」

これから先も安定が見込める業界とは?

AI化など常に進化していく「IT業界」

日本を根幹から支え続ける「インフラストラクチャー系」

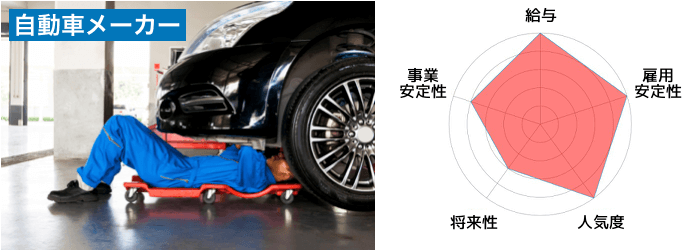

世界水準の製造業「自動車メーカー」

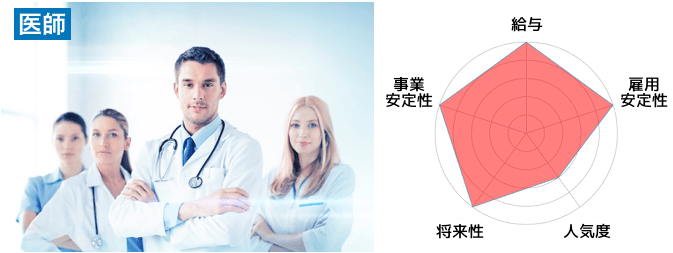

人の生命に関わるお仕事「医療系」

「資格」が必要な安定雇用職業

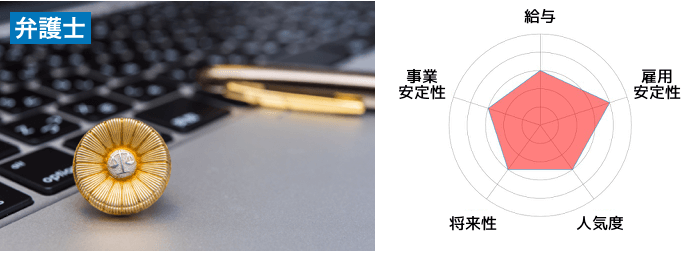

変化し続ける法を知る専門家「弁護士」

大手企業も欲しがる難関資格「会計士」

国家資格が必要な”書類”のプロ「行政書士」

共働きが当たり前の世の中で必須の「保育士」

少子高齢化社会では必須の「介護士」

安定職業に就くための「資格」を効率的に取得するには?

能力があれば安定的に働ける職業

“販売力”があれば評価は無限大の「営業職」

これからも日本を支える「設備・電力計技師」

まとめ

いずれも検索できる求人数のみを記載。これに加え、非公開の求人もあります。

|

サービス名

|

求人数

|

特徴

|

|---|---|---|

| ミイダス |

個人によって変動!面接確約求人あり

|

職業適性が把握できる「コンピテンシー診断」が人気 |

| リクナビNEXT |

52,923

|

全年齢向けの定番の転職サイト。強み分析などのツールも実装。 |

| ビズリーチ |

62,586

|

30代以上向けの人気転職サイト。プラチナ求人は高待遇が多い。 |

【全記録】運営者の30代リアル転職体験:サイト内別記事へ

注意詰め込みすぎたのでちょっと長いです(汗)お時間ある時にご覧ください(_ _)

退職や転職は大きな転機にもなるため、期待と同時に不安もあるでしょう。これまでの退職者・転職者の悩みなどのデータを確認して、決断する前に少し冷静になってみましょう。

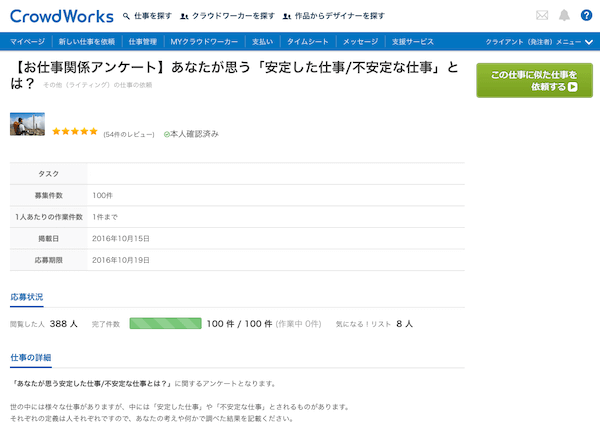

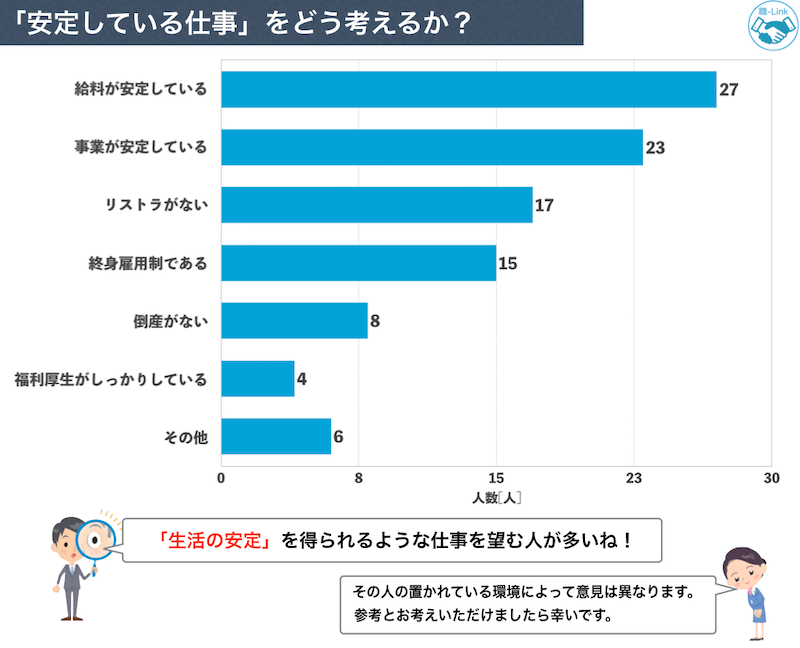

安定した仕事の定義ランキング

当サイト「職りんく」で、就労者100人に対して『あなたにとって安定した職業とは?』といった内容でアンケートを行った結果を紹介します。

安定した仕事の1位は、やはり給料(=お金)に関わることでした。「安定して給料がもらえる」ことはもちろん、「昇給の安定性」「減給がない」など、生活に必要な金額をしっかり貰えることが重要視されています。

2位の「事業の安定性」は、事業が継続的に存続・発展することを指します。3位「リストラがないこと」や5位「倒産がないこと」といった単純な意味ではなく、広義の安定性を求めている回答が大多数を占めました。

その他にも、「仕事への安定」は人によって下記のように異なります。

これは、その人が置かれている現在の環境や、これまでの経験が大きく影響しています。

広義の意味で安定した仕事をご紹介

安定した職業についての考え方、定義は異なります。今回は上記のような要素を含む、安定感のある職業について紹介していきます。

「総合系」「業界」など、分野別や具体的な職業はもちろん、男性も女性も就職・転職が可能なものをピックアップしていきます。

安定している職業と安定していない職業の判断指標

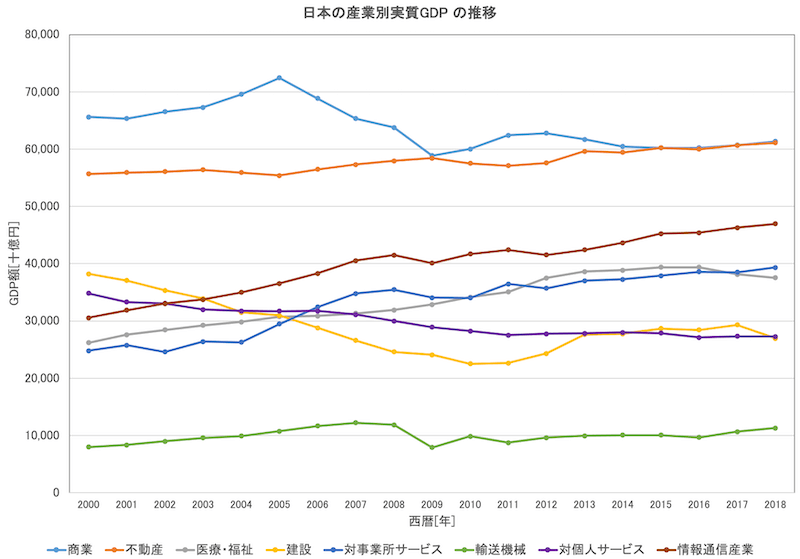

安定している業界か否かは、日本の産業別GDPの状況も参考になります。

【引用元】 総務省:『日本の産業別実質GDPの推移』数値データよりグラフ作成

グラフによると、以下の産業は2000年以降も安定的に成長しており、比較的安定している業界と考えられるでしょう。

- 情報通信産業

- 対事業所サービス

- 医療福祉

- 不動産

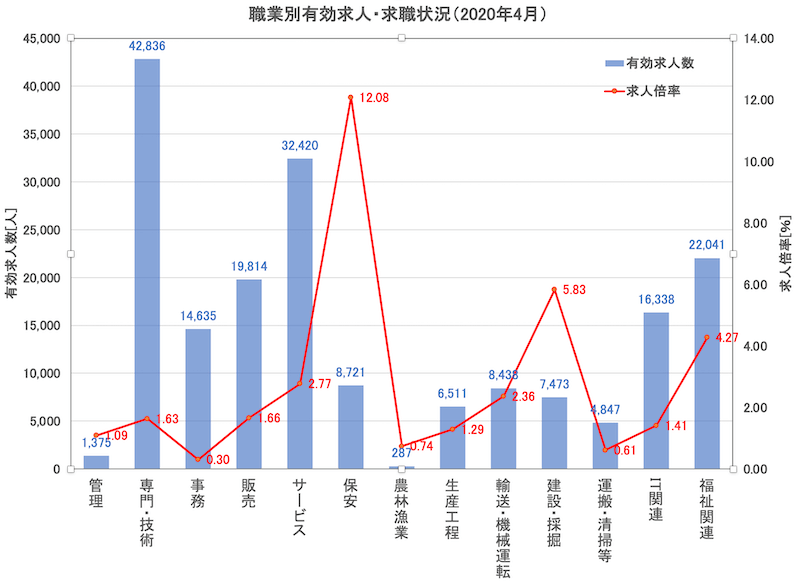

また、業界・業種の有効求人数や求人倍率も、安定している職業か安定していない職業かの判断に役立ちます。参考までに、東京ハローワークの求人数を確認してみましょう。

【引用元】 東京ハローワーク:『職種別有効求人・求職状況』2020年12月データよりグラフ作成

以下のように求人数が多い業界は、需要も多く比較的安定している業界と考えることができるでしょう。

- 専門的・技術的な経験が必要な業界

- 福祉・対人サービス業界

- IT業界

GDPや求人数などは参考指標に過ぎませんが、いくつかの指標で需要や成長性の高さが見て取れる業界は、安定した職業であると推察できます。

総合職系の安定した仕事

安定した職業の中でも「総合職」系の職種は男女ともに人気は根強いものがあります。ここでは「総合職系」での安定職を紹介します。

東証一部上場の大手企業

会社には、「上場企業」と「非上場企業」があります。上場企業の中でも、株式市場の最上位に上場している企業が「一部上場企業」であり、公務員と並ぶほど「安定した仕事」の一つです。

一部上場企業の平均年収ランキング上位会社

『会社四季報 2018年3集(CD-ROM)』にて、前期決算での平均年収ランキングの上位10社は以下の通り。

| 企業名 | 平均年収[万円] | 業態 | 従業員数[人] |

|---|---|---|---|

| M&Aキャピタルパートナーズ | 2,994 | サービス業 | 59 |

| キーエンス | 2,088 | 電気機器 | 2,253 |

| マーキュリアインベストメント | 1,822 | 証券・商品先物取引 | 31 |

| ストライク | 1,777 | サービス業 | 49 |

| TBSホールディングス | 1,632 | 情報・通信業 | 83 |

| ソレイジア・ファーマ | 1,576 | 医薬品 | 15 |

| GCA | 1,559 | サービス業 | 138 |

| ヒューリック | 1,530 | 不動産業 | 156 |

| 朝日放送GHD | 1,478 | 情報・通信業 | 641 |

年収に着目すると、確かに上場企業の年収は高く、安定している職業と考えられます。しかし、それ以外にも一部上場企業には安定している理由があります。

その理由は会社の経営の安定性です。東証一部に上場するには、資本金はもちろん人員の規模まで会社の経営が整っている必要があります。

経営の”健全性”について常に監視されている

一部上場企業の経営状態は、「財務諸表」などの公開情報や株主総会で確認できるため、倒産リスクも非上場企業よりは低いのです。

経営状態が透明化されているため、従業員にとっても安心して働けるという安定した職場環境が整っています。

昨今は市場の変化も激しいため、業界によっては安定していると言い難いですが、中小の非常上企業などと比べて安定しているのは確実です。

公務員

「公務員」は、国や地方自治体の機関で働く職業であり、倒産と解雇がないことが、安定している職業である一番の理由です。

公務員は国民全体を対象としたサービス業であり、憲法と法律によって身分が保障されています。

安定と引き換えの制約もある

公務員は、簡単にリストラされる心配がない一方で、民間の労働者にはない制約も課せられています。

- 職務専念義務(アルバイト禁止)→概略については『国家公務員の兼業について』参考

- 争議行為の禁止(ストライキができない)

- 政治行為の制限(地位を利用した選挙運動の禁止)

「退職金制度」や「休暇(病休・育休等)制度」が充実しており、給与の基本手当がしっかりしていますが、兼業については『国家公務員法第103,104条』に定められているように、制約があります。

公務員にも民間企業の「人事考課制度」の導入や、給与引き下げの流れも進みつつあります。財政が破綻した北海道夕張市の例もあり、安定が脅かされることもあります。

公務員の総数は、1994年をピークに減少していますが(【参考】総務省「地方公務員の状況」)、民間企業と比較すれば圧倒的に安定している職業です。

年齢制限が設けられていることに注意

安定している職業として人気の公務員ですが、採用には「年齢制限」があります。地域によって制限は違うので、就職や転職を考えている場合は必ずチェックしましょう。

「人事院」が運営している『国家公務員試験採用情報NAVI』も参考になります。

「業界別」の安定した職業

一部上場企業でも、既に下り坂の業界や今後も確実に需要のある業界もあります。ここでは、「比較的安定している職業・業界」を紹介します。

IT業界

安定しているとされる業界の一つが、「IT業界」です。

IT系は事業拡大が継続している

IT業界は、DXの導入や継続的な技術革新により需要が増加し続けており、AI技術の発展なども期待できる分野であり、安定した仕事とされています。

以前より事業が成熟してきている

IT業界の会社は、ベンチャー企業など「少数精鋭」や「小規模企業」が多く、以下のようなマイナスイメージが定着していました。

- 雇用が安定しない

- 激務が多い

しかし、IT産業の発達によって、ベンチャー企業が大企業に成長したり大手企業がIT産業へ進出したりと、事業の成熟に伴って雇用面の安定をもたらしました。

また、IT系の職種は労働者側のスキルが最も重要視されます。スキルを習得して技術の変化に対応できれば、会社から求められ続ける存在となれるのです。

インフラストラクチャー業界

「インフラストラクチャー」とは、大型公共施設や道路、橋といった「社会基盤」を整備する職業のことを指します。インフラ系の職業が安定しているのは、生活基盤となるライフライン整備の仕事が無くならないからです。

インフラ整備には、新規の建造だけでなく補修や建替えなどの作業もあります。日本という国が存続する限り、インフラを整備し続ける必要があるため、仕事がなくならないインフラ系の職業は、雇用面で安定しています。

インフラ業界への就職・転職の注意点

インフラ業界は、「公務員」や「民間の大企業」「下請け企業」まで、さまざまな携わり方があります。

インフラ系の職業を目指している人は、どの立ち位置で働きたいかを明確にして就職・転職活動をしましょう。中小企業ほどコンペでも勝ち残りにくいため、”安定”から遠ざかる可能性もあります。

自動車業界

日本は、「TOYOTA(トヨタ)」や「HONDA(ホンダ)」「日産」など、世界的にも有名な大企業ばかり。そんな自動車製造業が安定した職業とされる理由は、以下の通りです。

自動車メーカーのほとんどが一部上場の大企業

自動車を生産・販売してメンテナンスを請け負うには、相当な規模の資金と人員が必要です。だからこそ、自動車メーカーは大企業が多く雇用や労働条件,福利厚生が安定しています。

愛知県豊田市にあるTOYOTAなど、地域全体で会社を支える風潮のある自動車メーカーもあり、地域ぐるみで働きやすく暮らしやすい環境が整っています。

家族連れにとっては、同じような環境で働いて暮らす人が多い街では安心して生活できます。そのような点からも、自動車メーカーは安定した仕事とされています。

関連性の高い業務でステップアップしやすい

また、自動車を中心として、以下のようなさまざまな職種の人が揃う場所でもあります。

- 開発・設計

- 設備

- ライン工

- 品質保証

- 営業

そのため、自分のキャリアのステップアップへの道が構築しやすく、長く働き続けることも可能です。

電気自動車の普及による参入企業の増加

現在では電気自動車の増加に伴って、「テスラ」などの本来自動車メーカーではない企業も自動車の製造を始めています。

ただ、日本の自動車メーカーの強みは「効率的な生産システム」にあり、その技術をすぐに新規参入のメーカーが超えることは難しいでしょう。

将来的には、電気自動車などへシフトする必要があるでしょうが、そう簡単には自動車業界が傾くことはありません。

期間工から正社員を目指すこともできる

自動車業界には様々な職種があり、自動車に関わっていなくとも、関連業界に就職や転職をする方法もあります。それが、就労したいメーカーに関連した「期間工」になるという方法です。

期間工についての詳細は別記事で説明していますので、自動車メーカーへの就職・転職を考えている人は参考にしてください。

医療業界

医療業界は、「人の命に関わる業種」であり、需要は100%なくならないため安定している職業です。とくに「医師」と「看護師」は重要な職業になります。

医師

医師は、世界中のどこでも働ける「雇用確保の安定」があります。

医師は直接的に人の命を預かる仕事であり、小さな判断ミスが人命に関わるため仕事へのプレッシャーは計り知れません。その分「高額給与」という対価を受けています。

また、医師の資格取得は困難で、高額の学費を必要とする医療系大学に6年間通うことで受験資格を得られるという「就職前の金銭的な負担」もあります。これらのことを鑑みると、医師の給与が高く安定しているのも頷けます。

医師は独立開業もしやすい

医師は、資格取得後に大きな病院などで経験を積んだ後、独立開業もできます。病院は診療報酬も明確で日常的に通院する人も多いため、独立後の安定を保ちやすいのです。

また、日本は少子高齢化が進んでおり、患者数に対して供給過剰になる可能性も低いため、医師は安定した職業とされるのです。

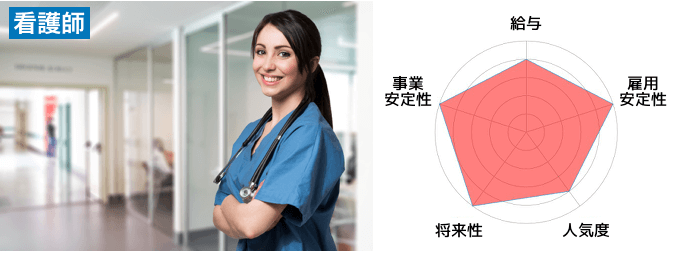

看護師

医療の最前線で働く「看護師」は、夜勤シフトなど重労働な場合もありますが、どの地域でも求人がある魅力的な職業です。

流動性がありますが、働く場所が多いため転職がしやすいというメリットもあり、自分の希望によって以下のような働き方から選択できます。

看護師のメリット

看護師は、自分にあった仕事環境を選びやすく、収入も安定していることが最大のメリットです。

女性の看護師はライフステージによって休職せざるを得なくなりがちですが、他の業界と比べて産後仕事に復帰しやすいことも女性にとっては安心です。

大きな病院であれば24時間託児をしてくれる託児所付の所も多く、保育料も比較的安く設定されています。また、寮を完備している所もあるので住居にも困りません。

院内保育所などが整っている病院もあり、女性にとっては安定したサポートを受けられる職業です。また、高齢化社会になっているため、介護施設など働く場所もさらに増加しています。

国家・民間の資格が必要な業種

総合職ではなくても、あらゆる企業から必要とされ、果ては「独立」も可能な業種が多いのが資格の必要な業種です。

所属する会社が倒産しても、その能力を活かして別の安定した業種に転職・就職できます。「資格」にも需要があり、国家資格になると難易度は高くなり合格率も下がるため、必然的にライバルも減ります。ここでは、その中でも特に人気の職業(資格)を紹介します。

弁護士

弁護士は増え過ぎているとも言われていますが、社会の多様化により人手は不足しているため、雇用面の立場から見ると安定した職業といえるでしょう。

弁護士は、離婚問題や闇金対応、任意整理などはもちろん、最近では自動車事故示談などあらゆる場面で必要とされています。

弁護士と聞くと海外のような高額な収入をイメージがちですが、日本の弁護士は仕事と収入のバランスが必ずしも良くありません。しかし、長く勤務ができて需要もあることが、安定している職業とされる理由です。

医師と同様に困った人を助けたい目的がある場合には、やりがいを感じる職種でしょう。弁護士資格の詳細については、法務省の『弁護士資格認定制度』を参照ください。

会計士

会計士は、財務や税務など「会社の会計」に携わる仕事で、日本では国家資格を取得した「公認会計士」という職業が広く知られています。

会社が存在する以上、会計のスペシャリストは必須であり、公的な資格所持者にしかできない仕事であるという点で、会計士は需要が安定している職業です。

公認会計士の資格は高難度

公認会計士試験の合格率は10%前後と非常に厳しい試験であることと、ここ数年公認会計士試験の受験者が減っていること、過去十数年にわたって公認会計士のリストラが続いたこと、など複数の要因が絡んでおり、現在公認会計士の数が不足していることが問題化しています。

そのため、各企業が公認会計士の有資格者を求め、良い労働条件での採用を行っている点も会計士を目指す人にとっては朗報です。

ちなみに、公認会計士の試験の受験資格には年齢制限はありませんが、資格取得にはかなりの勉強が必要となります。公認会計士の資格の詳細については『日本公認会計士協会』の情報を参照ください。

行政書士

「行政書士」の仕事は官公署に提出する書類を作成、もしくは提出手続きの代理を行う仕事で、独占業務もあります。国家資格が必要で、行政書士が作成する書類の種類は3,000種類以上といわれています。

ビジネス関連の契約書をはじめ、車の登録手続き、また外国人の在留資格の更新など、日常の生活でも私たちに関連している書類作成は様々です。

2019年現在では、国内で登録されている行政書士の数は4万人といわれており、需要に対して不足しているため、取得すればかなり安定的に仕事があります。

合格率も低い資格なので、行政書士の転職や就職は競争率も低くなることが多いでしょう。また、下記の条件に合致する人は、無試験で資格が取得できます。

- 弁護士、弁理士、公認会計士、税理士の有資格者

- 国・地方の公務員や特定独立行政法人にて17〜20年以上の行政事務経験がある人

行政書士の試験資格の詳細については、総務大臣指定試験機関である『行政書士試験研究センター』の情報を参照ください。

保育士

今では夫婦共稼ぎは当たり前の時代。家事と育児、仕事を両立させるためには「保育士」の存在が欠かせません。「保育士」は国家資格で安定した公共機関での就職が多く、特に女性に向いている仕事です。

公立施設以外でも、民間の保育所に務めたり自宅で保育所を開設するなど、働き方にもバリエーションが多いことが特徴です。待機児童問題など様々な問題を抱えている保育事業ですが、その需要がなくなることはないため、安定した職業といえます。

保育士の試験資格の詳細については『全国保育士養成協議会』の情報を参照ください。

介護士

安定した職業といえば「介護職」があげられます。介護職とは、以下のような職業です。

- 病院でのリハビリサポート

- 老人ホームで介護が必要な人を支える

- ケアセンターなどでの生活介助を行う

人に直結しているサービスは強い

AI技術の進展やRPAの導入などによって、職業自体のあり方が変化してきています。

ただ、介護職はこれからも確実に増加する「高齢者」を対象としたサービス業であり、特にケアが必要な人と関わる仕事のためAI代替などが難しい職業です。

また、採用の年齢制限が設定されていないことが多く、年齢を問わずに長く働き続けられることも、介護職が安定した職業とされる理由です。介護士の資格試験の詳細については『社会福祉振興・試験センター』の情報を参照ください。

資格が必要な安定職業に転職するには?

「公務員」と似てはいますが、その職業に就くための資格を取得しなければ何も始まりません。

「資格取得の成功率をあげる」ことが最も重要となり、そのために必要なのはやはり「勉強」です。

自分と資格の位置関係は明確か?

資格を狙う際の最大のポイントは「今までの経験と全く違うことからやらない」ということが重要です。

- 営業マンが弁護士を狙う

- 開発職の人が弁理士を狙う

- 事務職の人がプロジェクトマネージャーを狙う

など、現職や経験してきた職業との関連がなさ過ぎると、負担が大きくなります。学生時代に専攻していた分野など、自分が経験したことに近い資格を狙うと効率がよくなります。

しかし、人はあるきっかけで新しいことを始めたくなるもの。資格を効率よく取得するためには外部サービスの活用も考えましょう。

業務経験が無いと受けられない資格もある

資格によっては、「業務経験」が必要なものもあります。指定された業務の経験や、関連の深い学校を卒業したかが受験資格になります。

業務経験がない場合、資格によっては定められた講座を受講することで受験資格を得られるので、諦めずに可能性を探りましょう。

「能力」があれば安定雇用を生む職業

「総合職」や「資格が必要」とは言わないまでも、“職務遂行能力”があれば食いっぱぐれることのない「安定した職業」もあります。

営業職

応用性が広く、あらゆる業務にその経験を活かせる安定した職業が「営業職」です。その理由は、営業職のない会社はほとんどないからです。

どんな会社でも、会社の利益を生み出すためには、サービス・商材などを成約させる「営業職」が必要です。営業職としてのキャリアを積んでステップアップすれば、転職の可能性は幅広くなり、年齢を重ねても雇用の機会が十分あるため安定して働くことができます。

営業職の給与体系も安定している理由です。営業職の給与は、ほぼ「基本給+インセンティブ」で成り立っています。極端に言えば、成績を上げれば上げるほど給与が増えます。

自分自身の「力(=成績)」が、安定を生み出す「給与」に直結している。この点が、営業職を志す人にとって大きなモチベーションにもつながっています。

設備・電力系技師

日本の技術系職種の中で人手不足なのが、「設備・電力系」の技術者です。

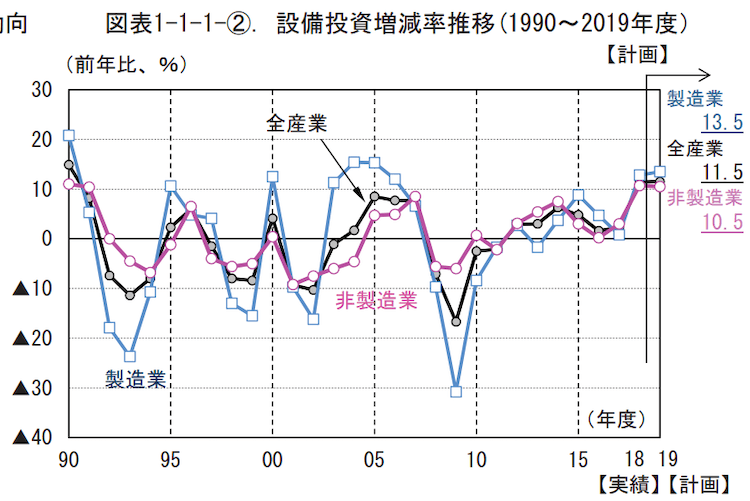

日本での設備投資はプラス方向で推移しており、設備の保全や電力系設備の点検・改修など、設備の更新や維持に関わる仕事は増加しています。

【引用元】 日本政策投資銀行:『2019年度設備投資計画調査の概要』

それに対して、設備系の技術者は圧倒的に足りていないのです。設備に関わる知識や経験を持っていれば、基本的にあらゆる製造業に応用できるため、設備系技術者は需要が安定しています。

また、「電気工事士」や「管工事施工管理技士」などの特定の資格を持つことで、特別奨励金を受けることもでき、転職の幅も一気に拡がります。華やかさを感じにくい職業ですが、雇用の安定性は抜群です。

まとめ:安定した職業とは

安定した職業について紹介しましたが、いかがだったでしょうか。

安定した仕事などないと言う人もいますが、それは定義によります。あなたにとって「何が安定か?」ということを突き詰めてみましょう。これは、その人の経験から得られた価値観でも変わってくることです。

安定した職業は、漠然と目指していては勝ち取ることが難しいものです。自分が望む安定を得られる企業に入るために、勉強や事前準備は怠らないようにしましょう。

就職を考える学生なら、最低限必要な教養と「TOEIC」などの新しい標準能力は備えておく必要があります。

安定した職業に就くためには、能力であれ活動タイミングの早さであれライバルの上をいくということを意識した就職・転職活動が必要です。