※このページにはPR広告を含みます

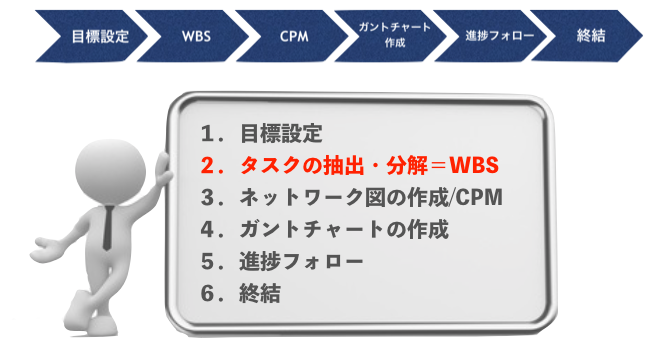

あなたのスケジュールを徹底的に管理し、プロジェクトを目標通りに終了させるために必要な「ガントチャート」を活用するためには、下記のステップを踏む必要があります。

この「WBS」編では、プロジェクトを実行する際の要となる「タスクの抽出」について説明します。

プロジェクトを実行する際には、数々のタスク(=作業)をこなして成果物を完成させる必要があります。「WBS」は最も難度の高いフェーズですが、ここで致命的な抜けがあるとプロジェクトの遅れや中断を生む原因にもなります。

「WBS」は料理のレシピ作成と同じであり、「WBS」ができなければプロジェクトはゴールまでたどり着けません。

ここでは、プロジェクト運営初期で必須の作業である「WBS」の進め方について説明します。

「WBS」とは?

「WBS」とは”Work Breakdown Structure”の略で、「作業の分解・構造化」という意味です。

プロジェクトの「目標設定(スコープ)」の後に行う、実質的に最初の作業でありながら“最も重要”で“最も難しい”作業です。

ここで抽出したタスクの精度が低いと、今後のプランを立てる際に”抜け”や”不足”に気付き、プロジェクトの変更を余儀なくされる事態に陥ることもあります。

ただ、あまりに身構えすぎて一向に進まないのが最も大きな問題です。まずは「抜けがあっても後から見直しできる」という程度の余裕を持って、「WBS」を行なってください。

「WBS」は料理のレシピと同じ

例えば「カレーを作る」という工程をざっくり書くと以下の通りです。

- 玉ねぎを炒める

- 牛肉を炒める

- ニンジンやジャガイモを入れてさらに炒める

- ブイヨンスープを入れて煮込む

- 塩・コショウで味付け

- 火を止めてカレールーを溶かし込む

カレーのルーを入れるのを忘れる人はいないでしょうが、野菜の種類によって風味が変わってきますし、牛肉が豚肉に変われば旨味も変わるでしょう。初めてカレーを作る人は、野菜を煮込む工程や、塩・胡椒を入れる工程を忘れてしまうかもしれません。

つまり、レシピが無いと完成品にバラつきがでるため、自分が思っていたような完成物が得られなくなるのです。

自分が望む結果を得るためには、「WBS=レシピ」は最重要項目です。まずは、「レシピを作るんだ!」といった認識を持ちましょう。

WBSは面倒に感じるがテンプレート化が可能

プロジェクトの種類や規模によって、「WBS」で抽出するタスクの種類や目的も大きく変わります。ただ、WBSは経験を積むほどテンプレート化でき、他のプロジェクトに活用することも可能です。

このような業務であっても、ベースを作成すれば次の世代に伝えることができるのです。変更点や追加項目は、WBSのベースフォーマットに手を加えるだけで済みます。

あなたが「WBS」を作成する第一人者になれば、その後の多くの人の作業の無駄時間を削減することもできるのです。

「WBS=Work Breakdown Structure」の実践方法

プロジェクトの目標を設定した後にやるべき作業は「WBS=作業(タスク)の抽出・分解」です。ここでは、実際にWBSを実践するための方法を説明していきます。

あなたの業務を”徹底的”に抽出!自分のタスクを知ろう

あなたが何らかのプロジェクトを始める場合には、まず必要な作業を洗いざらい抽出することに集中してください。

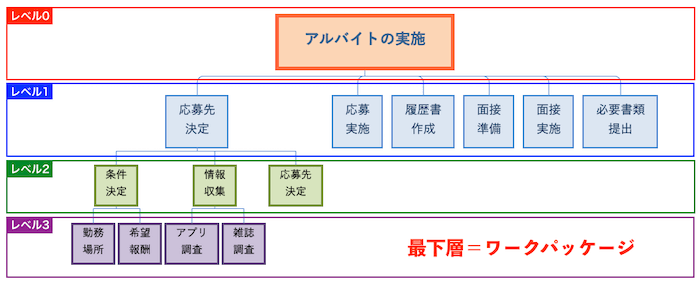

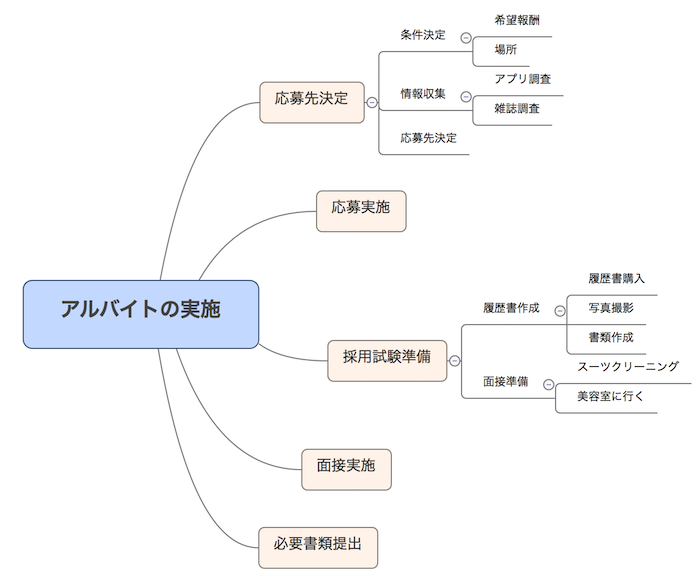

例えば、「アルバイトの実施」といったプロジェクトがある場合、どのような手順で進めていくでしょうか?

アルバイトを行うまでの流れは以下のようになります。

- 希望のバイト先を決める

- 応募を実施する

- 履歴書を作成する

- 面接の準備をする

- 面接に行く

- (合格後)必要書類を提出する

WBSを行う場合には、「最低限これらがないと作業を開始できない」というレベルまで抽出してください。最悪ここで全てを抽出できなくても、この後の工程で振り返ることは可能です。まずは「作業を抽出する」ことに集中してください。

作業(タスク)内容を細分化して”分解”してみる

次に、最初に抽出した作業(=タスク)に対して、そのタスクを実行できるレベルまで「細分化」して「分解」する作業に入ります。「分解」がよく分からない場合は、まず自分が行っている各作業の終わりまでの一連の流れを考えてみるといいでしょう。

この時に注目すべきポイントは、「分解したものを足し合わせるとタスクが達成できる」必要があるということです。最初に説明したレシピと同じ考え方ですね。

「アルバイトの実施」のプロジェクトには「希望のバイト先を決める」というタスクがありますが、この作業の終了までには以下のような工程があります。

「バイト先を決めるという」作業を達成させるためには、以下のように、さらに細かい作業を行う必要があります。

作業を分解していくことで、「希望のバイト先を決める」というタスクの中の必要な作業が把握できるようになります。タスク要素を実行レベルまで「分解」することを意識してください。

抽出・分解したタスクを「WBS」形式にまとめる

「WBS」では、抽出した全作業(タスク)要素を、レベル別(階層順)に、管理可能な範囲まで分割して並べる必要があります。

レベル1:レベル0を達成するために最も重要なタスク要素。

レベル2:レベル1を実務レベルのタスクに細分化したもの。

最下層:「ワークパッケージ」と呼ばれるタスク要素。この段階まで細分化したものが、実務として行うレベルのタスクとなる。

「WBS」の実践例として、「アルバイトの実施」をタスクの一部を階層化した結果を下記に示します。

レベル0

このプロジェクトの目標なので「アルバイトの実施」が該当します。

レベル1

このプロジェクト最大の目標である「アルバイトの実施」を達成するには、そのすぐ下の階層である「レベル1」のタスク要素の達成が必要となります。

このタスク群は、目標を達成するために最も重要なタスクであり以下のようなものが該当します。

また、「レベル1」のタスクは実行の流れが分かるように、時系列に並べることを徹底してください。

レベル2

「レベル1」のタスクを達成するためには、それよりさらに下の階層である「レベル2」のタスクの完了が必要となります。

今回の例では、「応募先決定」のみ階層を掘り下げていますが「レベル2」は以下のようなものが該当します。

ここからさらにタスクを分割していきますが、「応募先決定」はこの段階で分割が終了しているためワークパッケージの要素となります。

レベル3:最下層=ワークパッケージ

「レベル2」のタスクをさらに掘り下げていくと、以下のようなものが挙げられます。

それぞれの最下層に位置しているこれらのタスクも「ワークパッケージ」となります。

抽出したタスクの作業時間を見積もる

「WBS」の中でも重要な作業の一つが作業時間を見積もることです。

作業時間の見積もりに関しては様々な方法がありますが、これといって確実な方法はありません。というのも、プロジェクトに携わる人の経験によって変わりますし、新しい作業が必ずと言っていいほど現れるからです。

作業時間を見積もる具体的な方法

作業時間を見積もる際の方法としては、以下のようなものがあります。

- 過去の同じ作業から流用する

- 過去の類似作業から類推する

- チームメンバーと相談して決める

- 有識者に相談する

- 3点見積もりの「期待値」を使う

【1】過去の同じ作業から流用する,【2】過去の類似作業から類推する

どちらも同じような期間見積もり方法ですが、過去に自分たちが行った該当タスクと「同じ」ものや、似通った「類似作業」から作業時間を見積もるという方法です。

全く新しいプロジェクトであっても類似作業はいくつかあるので、同じようなプロジェクトをルーチン化する場合には大変有効な方法です。

【3】チームメンバーと相談して決める

この方法は、実際にプロジェクトに携わるメンバーで行うことが前提です。各メンバーの経験や他の事例からの情報などをもとに、その場にいる全員で見積もるという方法です。

その場で議論して共有することで、見積もりに対する情報共有化も図れます。また、何よりもみんなの納得の上で決めることができます。

【4】有識者に相談する

新規プロジェクトの場合には、どうしても作業時間の見積もりが難しいケースがあります。

プロジェクト参画メンバーが実施したことがないようなタスクがある場合には、有識者(or経験者)に作業時間の相談を持ち掛けてみましょう。

【5】3点見積もりの「期待値」を使う

こちらは、見積もりをWBSの期間見積もりをもっと厳密に行いたい時に使用する方法です。かなり説明がややこしいので、現時点で必要がない人は読み飛ばしてください。

作業時間見積もる際には、作業の最速終了をイメージする場合がほとんどです。ただ、それではプロジェクトに余裕が全く無くなります。そういった事態を防ぐために、「3点見積もり」では「加重平均」という計算方法を使って時間を見積もります。

加重平均とは?

「加重平均」は、通常の平均値計算とは違って、特定のデータに“重み”をつけて平均値を出します。

と言われてもわからないと思いますので、よく加重平均の説明で使われる「テストの点数」という例を使って説明します。

とある学校の中学3年生が中間テストを実施したとします。

- 3年1組の平均:70点

- 3年2組の平均:75点

- 3年3組の平均:65点

- 3年4組の平均:80点

(70+75+65+80)÷4=72.5点

ところがクラスの人数が以下のような場合だったらどうでしょう?

- 3年1組の人数:29人

- 3年2組の人数:32人

- 3年3組の人数:37人

- 3年4組の人数:25人

そういったときに登場するのが「加重平均」です。

加重平均の計算方法

加重平均の算出方法は、「各データ=d」「重み=w」として以下の式で表されます。

(70×29+75×32+65×37+80×25)÷(29+32+37+25)=71.829

つまり、この中間テストの「加重平均」は「71.829」となるわけです。単純に計算した「平均値」と比べて、若干点数がダウンしている事がわかるでしょう。

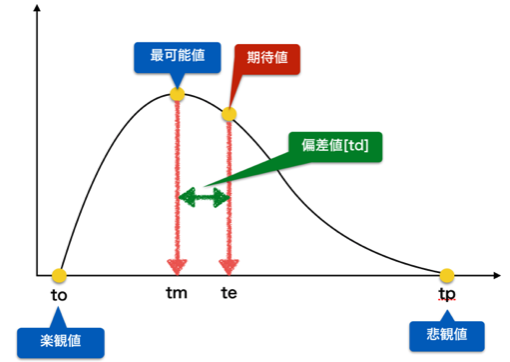

「3点見積もり」をタスクの期間設定に活用する場合

タスクの所要期間の見積もりを「3点見積もり」で行う際には、以下の3つの値を定義します。

最可能値[tm]: 最も可能性の高い期間(optimistic)

悲観値[tp]: トラブル発生などで予想される最長値(pessimistic)

この3点見積もりでは、それぞれの見積もり値が以下の様に分布すると決めた上で算出を行います。

見積もり時には、期待値(te)を算出するのですが、この際に使うのが先に説明した「加重平均」です。

期間見積もりに使用する期待値の算出式は、一般的に以下の式になります。

そのため、一般的に説明されている3点見積もりの期待値算出は、最も実現可能性のある「最可能値」に”重み”(ウェイト)を置いた式が使われています。

「悲観的」な予定を組みたい場合

ただ、人によってはリスクを折り込んで「悲観値」にウェイトを置きたいという人もいるでしょう。その場合は、以下のような計算式でも問題ありません。

「楽観的」な予定を組みたい場合

また、逆に「楽観値」のウェイトを強くしたい場合には、以下のような計算を行ってもいいのです。

実際に各々のケースで算出した期待値は以下の様になります。

結果を見るとわかるように、ウェイトを置くポイントによって、数値・期待値が収束するポイントが変わっていることがわかります。

わざわざ計算式を変えなくても、以下のような方法でも対処は可能です。

ただし、これでは恣意的な要素が強くなるため「3点見積もり」の意味がありませんのでお勧めしません。

ここは、あなたが実際に作業を行う場合の能力や、プロジェクトで実際に作業を行うメンバーによっても左右されるため、全体のレベルに合わせて実行してみてください。

「WBS」をタスクシートにまとめる

「WBS」は通常、「家系図」のようにツリー型で表示することが望ましいのですが、階層数が増えるにつれて複雑さも増します。

また、実際に「WBS」をガントチャートに活用するためには、階層に分けた各タスクに関して明確にすべきことがあります。

- それぞれのタスクがどのようなものか

- 作業を完結させるのにどれくらいの時間がかかるか

- 実作業を行う担当者は誰か

そのためには、抽出したタスクをツリー型ではなく「タスクシート」に、目次形式でまとめる必要があります。

タスクシートでは、各タスクの次の情報を必ず記載してください。

- タスクの内容

- 完成までの所要時間

- タスクを実行する担当者

- どのようなタスクか?(詳細を記載)

記入の際には、「分解した最も小さいタスク=ワークパッケージ」についての説明や時間を記載しましょう。それよりも上位のタスクは、「ワークパッケージ」を足し合わせて完成するタスクですので記入する必要はありません。

例として、「アルバイトの実施」プロジェクトの「応募先決定」をタスクシートにまとめてみました。

重要なのは「担当者」を明確にすること

「担当者」の項目は、複数人で行うプロジェクトの際には、必ず明確にさせなければいけません。担当を決める事で、本人のやるべき領域がわかって責任感を植え付ける事ができますので、“曖昧にしない”ようにしましょう。

わたしも大小さまざまなプロジェクトを行ってきましたが、プロジェクトが失敗・遅延する大きな要因の一つが担当者の曖昧さです。

また、その人のレベルで無理のないタスクを振り分ける必要もあるので、振り分ける対象者の能力は確実に把握しておきましょう。

「WBS」におけるタスク番号のつけ方

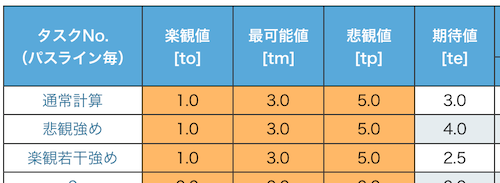

上のタスクシートでは、タスクに番号を振り分けています。WBSでは、タスクの従属性がわかるように、以下のように「3階層なら3桁」「4階層なら4桁」といったようなルールで番号を振り分けます。

例えば「3桁」での表記の場合、レベル1のタスクは「100」「200」というように、1桁目の数値を増やしていきます。そして、レベル2のタスクは「110」「210」といったように、2桁目の数値を増やしていきます。

とくに表記方法に決まりはありませんが、ベーシックなこのスタイルを活用するといいでしょう。

「WBS」を作成するときの9つのポイント

「WBS」ができないとガントチャートの作成はできません。ただ、WBSを作成する際にも重要なルールがあります。これを逸脱してしまうと、せっかくの「WBS」も中途半端なものとなります。

今までの説明と重複する部分もありますが、「WBS」を作成する際のポイントを紹介します。

【1】プロジェクトに関わる作業を「全て」表示する

【2】タスク要素は、それぞれが独立したものにする

【3】可能な限り、レベル(階層)は揃える

【4】「レベル1」は時系列に並べると混乱しにくい

【5】レベルは「4階層」程度が限界

【6】ワークパッケージ数は「40個」程度が管理限界

【7】担当者を明確にする

【8】タスクの所要時間を明確にする

【9】「ボトムアップ」でのアプローチが望ましい

【1】プロジェクトに関わる作業を「全て」表示する

まず大前提となりますが、プロジェクトに関わる作業は「全て」抽出する必要があります。これがないと、プロジェクト進行中に新規にタスクを追加するという事態が発生します。

ただ、実際は「全て」を抽出するのは不可能ですので、事前にどれだけ洗い出しができるかが重要です。少しでも抜けをなくす方法としては、以下のような対応法が考えられます。

- 過去に自ら行った類似プロジェクトを参考にする

- 他人が行った類似のプロジェクトを参考にする

- 複数人でのプロジェクトでは、有識者や参加者もタスク抽出に加わってもらう

- 1日で全てを完成させようとせず、日を置いて改めてWBSを行う

- ガントチャートを組んだ後に、もう一度過不足を確認する

これらは参考ですがどれも有効な方法です。自分で作成する場合に活用してください。

【2】タスク要素は、それぞれが独立したものにする

基本的には、各タスクは別々の成果物が完成するように抽出しなければいけません。同じプロジェクトの中で同種の成果物が必要な場合にも、「A」「B」というように分類分けをしましょう。

例えば「課題レポート提出」というタスクを2回実施しなければいけない場合、「課題レポート提出A」「課題レポート提出B」などのように別個のタスクとして分けることで、ガントチャート化するときにタスクの流れが分断されることがありません。

【3】可能な限り、レベル(階層)は揃える

「WBS」を行う際の悩みの一つが、「タスクの分岐レベル」に差が出てしまうことです。

ガントチャート化した後の進捗管理を考えると、成果物のレベルは揃えたほうが望ましいですが、プロジェクトによっては難しいケースもありますので可能な限り揃えましょう。

【4】レベル1のタスクは時系列に並べると混乱しにくい

「レベル1」のタスクは、「レベル0=プロジェクトの目的」のすぐ直下のタスク群であり、最も重要なタスクです。これらを達成することで「レベル0」が達成するため、ひと目でプロジェクトの内容がわかるように並べなければいけません。

ここが適当に並べられていると、作成したガントチャートの作業の流れがわかりにくくなり、効果が半減します。

前述の「アルバイトの実施」の例では、「レベル1」のタスクに関しては、「応募先決定→応募実施→履歴書作成」といった順序で作業が進んでいくため、この流れで「レベル1」を並べればいいわけです。

こういった単純な例ならば時間順に並べることは容易です。ただ、タスクが増えて複数人で行うような場合には、以下のようなタスクも発生します。

- 並行作業

- 順番変更が可能な作業

順番がメチャクチャにならないように、時系列に並べるという点に注意しましょう。

【5】レベルは「4階層」程度までとする,【6】ワークパッケージ数は「40個」程度が管理限界

「WBS」はタスクをどんどん深堀りして分割していくわけですが、タスクの分割も際限なく実施することは控えましょう。この「タスク分割」の深さの問題は、プロジェクトマネジメントを日常的に行う人でも常に持ち続けている課題です。

階層が増えるにつれて、タスク数(とくに「ワークパッケージ」)が膨大になるため、それだけ管理が大変になります。せっかくのガントチャートも、構造が複雑になりすぎると作業の遅れや抜けがあった場合にスケジュール調整が困難になってしまいます。

したがって、タスクの抽出限度は下記を目安にしましょう。

- 深度は「4階層」

- ワークパッケージ数40個

これでも多いくらいですので、初心者は「2階層」程度でまず経験を積むことをお勧めします。

【7】担当者を明確にする

複数人で行うプロジェクトでは、必ず担当者を明確にすることを忘れないでください。

人によっては「そんなに人に仕事を振れないよ…」と悩む人もいるでしょう。ただ、役割を明確にすることで担当者には責任感が生まれます。また、そのタスクのことを誰に聞けばいいか明確になるので、決めてしまったほうが担当者も楽になります。

【8】タスクの所要時間を明確にする

タスクを終わらせるのに必要な時間は必ず明確にしましょう。そうでないと、全体がダラダラと動くこととなってプロジェクトは完遂しません。

今まで行ってきたことのないタスクに関しては「予測時間」での設定となるでしょうが、前述の「作業時間の見積もり」で説明したように、推測値を用いたり「3点見積もり」という手法もあります。

スケジュールを計画する上では「時間設定」は重要なので、無理のない範囲で時間を見積もってください。

【9】「ボトムアップ」でのアプローチが望ましい

「ボトムアップ」とは、その名の通り下から積み上げることです。「タスク抽出」の際には、プロジェクトに関わる人たちでブレインストーミングをして、積み上げていく意識でタスクを洗い出しましょう。

もしも他人のプロジェクトの参画メンバーになった場合には、プロジェクトリーダーから「トップダウン」的に決められたタスクを与えられる時があります。

しかし、管理者が知らないような「タスク」の存在があった時に、プロジェクトの途中で揉めてしまうケースもあります。これは最も無駄です。極力、参画するメンバーも揃えた上で「みんなでタスクを抽出」することが望ましいのです。

トップダウンが適した場合もある

ただし、外注活用などの「ある程度決まったルーチン作業」であったり、それのみで形成されているプロジェクトの場合は「トップダウン」的に決め打ちした方が管理が楽です。

プロジェクトの内容次第では、「ボトムアップ」思考に囚われすぎずに「トップダウン」的な進め方も行ってください。

「WBS」にはある程度のルールはありますが“決められた明確な形”があるわけではないので、経験を積みながら自分のスタイルを身につけましょう。

「WBS」を行う際に便利なツール

「WBS」を行う際に重要なのは、とにかく思いつくことを「抽出」することです。そして、抽出したものを並べ替えたり自由に動かしながら調整していきます。当然、後からタスクが湧いてくることも多いので、以下のような視点でツールを選択しましょう。

- 一目でわかる

- 途中でも編集がしやすい

個人的には、最初から「Excel」などの表形式でまとめる方法はオススメしません。ここでは、WBSの「抽出・分解」に役立つ汎用的なツールを紹介します。

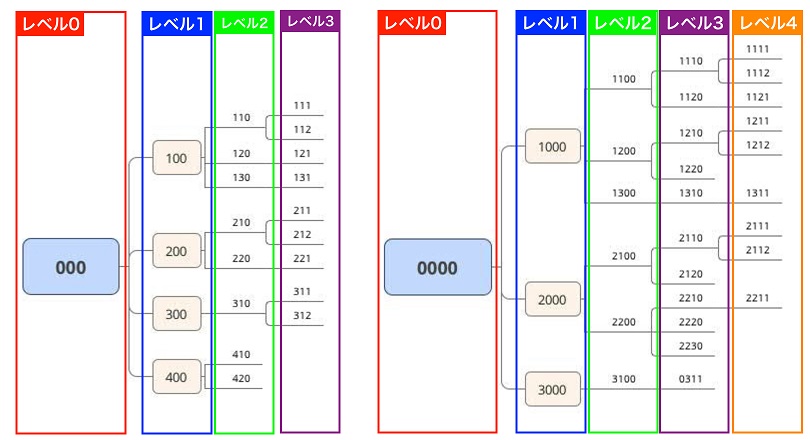

【1】マインドマップ

「WBS」を構築する際に大変役立つツールがマインドマップです。有名な思考補助系ツールですので、聞いたことがある人や実際に使用したことがある人もいるでしょう。

「WBS」は、どれだけ抜けや不足を減らすかが重要であり、以下の2点がポイントです。

- とにかくタスクを抽出しつくす

- つながりを一目で見えるようにする

「マインドマップ」は一つのテーマを拡散的に広く拡げていく思考系ツールなので、拡散していく要素とのつながりも一目で分かります。

例えば、「日本」をマインドマップで表現すると以下のようになります。

日本は「都道府県」で構成されており、さらに各都道府県に「市」や「区」が存在しています。これからさらに、「町」「村」にも細分化されていくでしょう。

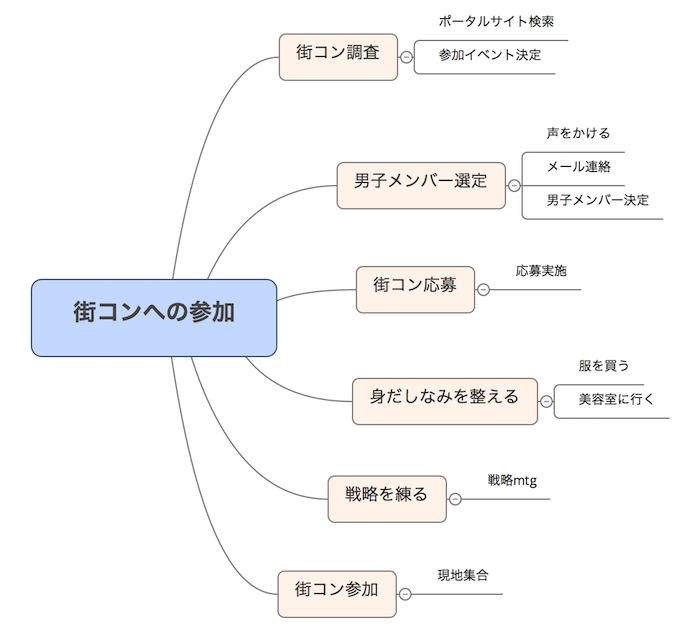

「WBS」も、同じように「レベル0」から「レベル1,2…」と枝を広げるように分岐していきますので、マインドマップの考え方が非常に役立ちます。事前に説明した「アルバイトの実施」や「街コンへの参加」も、マインドマップから「WBS」を作成しています。

「アルバイトの実施」のマインドマップ

「街コンへの参加」のマインドマップ

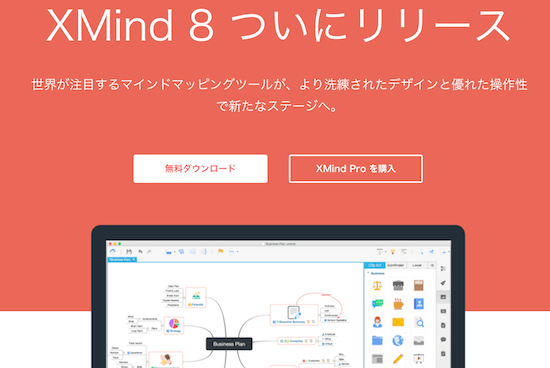

オススメのマインドマップツール「Xmind」

わたしは「Xmind」というマインドマップツールでタスクの抽出・分解を実施しています。

「Xmind」は、有料ライセンス版になると「Excel」や「microsoft project」で出力できるため、そのままWBSのデータとして活用できます。他ファイルへの出力はできませんが「無料版」もあるので一度は使ってみることをお勧めします。

「Xmind」はガントチャートの作成までできる優れたツールですので、内容を知りたい人は「ツール紹介編」の記事を参考にしてみてください。

プロジェクトマネジメントはもちろん、ガントチャートを作成する際にも”ツール”は必須となります。 「いいツール」と出会えるかどうかで「時間管理=タイムマネジメント」の効率性が変わるのはもちろん、継続 …

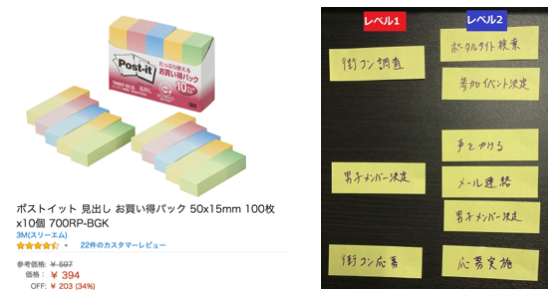

【2】ポストイットで書き出す

アナログ的な方法ながら「WBS」のように作業を念入りに抽出することに向いているのが、「ポストイット」を使った方法です。

やり方自体は「マインドマップ」と同様で、どんどん案を書き出していって階層分けを実施すればいいだけです。

ポストイットは簡単に移動させたり捨てることも可能なため、ひとしきりブレインストーミングでタスクを抽出した後に、必要なタスクのみを「WBS」形式に並び変えることができます。

まとめ:WBSとは

プロジェクトマネジメントで最も重要かつ難易度の高い「WBS」について説明してきました。長い説明となってしまいましたが、WBSは経験を積むほどに精度やスピードも上がります。

WBSには明確なルールが無いので、ある程度、経験や参加する人のタイプによっても完成物がバラつきます。あなたがプロジェクトリーダーとしてWBSを行う場合には、統制を取りながら作業に当たりましょう。

WBSについてのポイントは以下の通りです。

WBSのように綿密にタスクを抽出することで、プロジェクトの「潜在的なリスク」に対する視野も広がります。ここでは「プロジェクトのリスク」については触れていませんが、WBSは「リスクマネジメント」を行うことで真の完成となります。

この点は、また別の記事で紹介していきます。